Présentation du parcours « l’Humanité en question » HLP terminale

Le semestre 1 en terminale pour la spécialité HLP repose sur le thème suivant : La recherche de soi, avec 3 sous thèmes :

- Education, transmission, émancipation

- Les expressions de la sensibilité

- Les métamorphoses du moi

Le semestre 2 de la spécialité « Humanités, littératures et philosophie » en Terminale consacré au thème « L’Humanité en question ». Ce même parcours de scolarité est divisé en trois sous-thèmes :

- 1er sous-thème : Création, continuités et ruptures,

- 2e sous-thème : Histoire et violence,

- 3e sous-thème : L’humain et ses limites.

Le programme officiel au lycée invite à s’interroger sur la « nature » et les « dimensions » des nombreuses « destructions et massacres » ayant émaillé l’histoire de l’humanité, « en particulier mais non exclusivement » lors des deux guerres mondiales. Le programme de Terminale poussera également à explorer les « diverses formes de domination » s’étant exercées sur de « nombreux peuples soumis » – autrement dit, aux violences subies et infligées dans le contexte colonial. En somme, il conviendra de dresser une typologie des types de violence (« toutes les violences sont-elles comparables ? » s’interroge le programme).

Cette interrogation se mènera en particulier à travers le prisme de la littérature et de la philosophie. Elle devrait conduire à remettre en question « l’ancienne confiance humaniste en un progrès continu de la civilisation » (dixit le programme) ; pour réussir en terminale les élèves devront pour ce faire explorer les doctrines et inspirations pacifistes, et leurs réalisations dans le cadre « d’États de droit et d’institutions ». Plus globalement, il faudra s’interroger sur la capacité du droit à pouvoir encadrer, normer, voire éliminer, les formes de manifestation de la violence.

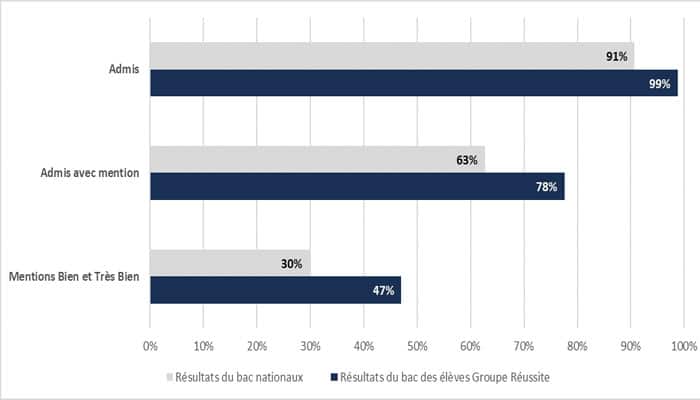

Afin de se préparer au bac les élèves sont également invités à suivre des cours particuliers de philosophie mais aussi à consulter et s’entraîner sur les différentes annales du bac.

Introduction définitionnelle du cours Histoire et Violence

Le sous-thème « Histoire et violence » nous propose donc de nous interroger sur la nature de la relation (la conjonction de coordination « et »), sur les interdépendances, les liens, entre le concept d’histoire et celui de violence. L’histoire, étymologiquement, vient d’un mot grec signifiant « enquête » ; il s’agit ainsi de se faire « enquêteur » pour définir les origines, les causes fondamentales, de l’apparition de la violence. La violence vient quant à elle du latin « violentia », définissant la nature farouche, puissante, incontrôlable, des forces naturelles (tornades, tsunamis…) en premier lieu. Retenons ainsi que la violence peut ne pas être simplement humaine mais aussi d’origine naturelle…

Sous ses aspects objectifs et presque géologiques, la violence est cependant bien plus attribuable à l’espèce humaine. L’acceptation est de prime péjorative : dans l’idée de violence vient ainsi l’idée d’abus, d’emportement. Mais il existe aussi des interprétations (certes minoritaires) du concept de violence, au sens de l’effort physique : ainsi, un sportif s’entraînant durement « se fait violence »).

S’il fallait ainsi dresser une première typologie de la violence, ce serait celle-ci :

- Violence d’origine naturelle

- Violence d’origine humaine, et parmi elle

- Violence physique au sens négatif

- Violence physique au sens positif (effort sur soi-même)

- Violence verbale, morale

- Violence privée

- Violence publique et étatique (notamment à travers les guerres)

- Violence sociale

- Violence politique

- Violence symbolique

- Violence légitime (exercice de la force publique) ou illégitime (se faire justice soi-même)

Il existe ainsi de très nombreuses formes de violence possible, que nous explorerons tour à tour au cours de ce travail.

Une telle profusion conceptuelle de la violence ne nous laisse pas d’interroger : la violence serait-elle ainsi omniprésente, voire consubstantielle à l’homme, au point qu’elle n’ait pas d’histoire puisque de toute éternité ? René Girard, tout au long de son œuvre, a par exemple rappelé que la violence mimétique (celle provenant du désir d’imiter) était un phénomène omniprésent et tout-puissant, quasiment sans fin (il prenait l’exemple des sacrifices humains ou de la figure, plus intemporelle, du bouc émissaire).

Ce n’est pas cependant vers ce constat que nous conduit l’intitulé du programme officiel : en effet, il vise à nous rappeler que la violence a une histoire, qu’elle n’est pas forcément une fatalité et qu’elle peut ainsi être, sinon supprimée, du moins encadrée. Le questionnement qui pourra nous guider est ainsi celui-ci : quelle est la généalogie de la violence ? quelle en est sa compréhension établie par l’histoire, la philosophie et la littérature ? et en quoi ces interrogations nous éclairent-t-elle sur les mutations historiques de la violence, et sur les éventuelles possibilités de la limiter par le droit ?

I / Histoire de la violence : une violence de toute éternité ?

I-1 / La violence est-elle apparue avec la formation des sociétés humaines complexes ?

La violence est-elle pour l’humanité une fatalité, est-elle de toute éternité ? Ou est-elle le fruit d’une contingence historique ? Le mythe du « bon sauvage », tel que Jean-Jacques Rousseau l’avait par exemple porté dans le Discours sur l’origine des inégalités parmi les hommes, irait en ce sens ; ce discours, assez louangeur d’un état de nature par ailleurs imaginaire, prétend que l’homme serait « bon » par nature ; ce serait l’apparition des sociétés humaines (après la révolution néolithique), la complexification politique des cadres de vie, qui auraient causé de cette montée de la violence parmi les hommes. Ce discours a trouvé quelques échos depuis les années 1970, à la suite des mouvements pacifistes aux États-Unis par exemple ; ce discours assure par exemple que les hommes préhistoriques ignoraient la violence et la guerre (nous reviendrons sur cette distinction plus loin).

Certes, les sociétés humaines semblent en effet se fonder, du point de vue politique, sur la violence. La fondation de Rome, par Romulus, est à cet égard éclairante : cette fondation se fait à la lumière d’un meurtre – celui de Remus par son frère Romulus – et le début de l’histoire romaine est d’ailleurs une histoire de meurtres, de rapines et de guerres – en témoigne l’enlèvement particulièrement « barbare » des Sabines.

Mais prétendre que la violence a dû attendre le surgissement des sociétés complexes, qu’elle était absente du monde préhistorique, est un discours lénifiant et contredit par la paléontologie et l’archéologie. L’archéologue Jean-Paul Demoule, dans son livre Quand d’autres hommes peuplaient la terre, a ainsi démontré que la violence interhumaine était très loin d’être absente du monde préhistorique (« La petite taille des populations de chasseurs-cueilleurs et leur armement relativement limité n’empêchaient pas des rapports entre groupes pour le moins inamicaux. Ramenés à l’échelle des populations, les conflits territoriaux peuvent être plus ravageurs que les pires batailles moderne » écrit-il ainsi). Les violences entre tribus et groupes préhistoriques faisaient ainsi, en proportion du nombre d’habitants, un nombre de morts considérable et comparable voire supérieur aux guerres mondiales.

I-2 / Violence et guerre à l’âge classique : l’État, expression du monopole de la violence légitime

L’apparition des civilisations semble au contraire avoir justement permis d’encadrer, de normer, et pour ainsi dire de limiter la violence interhumaine.

La « civilisation », au sens strict, est le processus de « civiliser », de rendre plus apte à la vie en société. Elle contient ainsi, dans son idée même, l’idée de processus normatif encadrant la violence, via des règles, des lois, des institutions sociales. C’est ce point de vue que défend en particulier Norbert Elias avec le concept de « civilisation des mœurs ». Selon lui, le processus civilisationnel consiste à tracer les limites du tolérable, à raffiner les mœurs (il prend l’exemple notamment de la politesse à table), de manière à ce que la pression collective influence et dicte, in fine, le comportement individuel. La violence privée est ainsi réduite sous l’effet de la pression publique.

Plusieurs éléments fondateurs constituent le cœur de ce processus civilisationnel. Le premier d’entre-eux, avant l’État, est peut-être la religion. La religion est bien ce processus civilisationnel conduisant à l’encadrement de la violence : en témoigne l’interdit vétérotestamentaire (relatif à l’Ancien testament) du Commandement – le premier d’entre eux – « Tu ne tueras point ».

Le deuxième de ces éléments, propres à la civilisation, permettant d’encadrer la violence, est la formation de l’État. Selon la formule célèbre du sociologue allemand Max Weber, ce qui caractérise l’État, c’est la possession du monopole de la violence physique légitime. Cela veut dire que dans une société civilisée, la violence individuelle, privée, est par essence proscrite et illégitime – on ne peut se faire justice soi-même. Seul l’État (par l’armée ou la police) peut exercer de manière légale et légitime l’exercice de la violence physique, parce que l’État est habilité – par un processus démocratique, ou par l’onction divine – à défendre les citoyens contre eux et entre eux, à encadrer l’expression de la violence.

Investi du monopole de la violence physique légitime, l’État est aussi le seul habilité à mener les guerres – la conduite de la guerre est l’un des attributs les plus évidents de l’expression de la souveraineté étatique. La guerre est violente par nature ; mais toute violence n’est pas nécessairement guerre. En effet, la différence entre la guerre et la violence réside dans le fait que la guerre peut être définie comme un processus d’affrontement entre deux groupes institutionnellement complexes et hiérarchiquement organisés ; elle est d’une ampleur et d’une complexité supérieures. Un affrontement entre deux individus est un acte de violence ; un affrontement entre deux États est une guerre.

Le développement des États va ainsi conduire à des guerres de plus en plus complexes ; mais paradoxalement, il s’agit là d’un processus plutôt positif pour la réduction de la violence : en effet, la violence tend de plus en plus à se résumer à la violence publique, exercée par les États dans les guerres, tandis que la violence privée (les meurtres…) tend à structurellement diminuer d’année en année ; dans le même temps, la guerre se codifie de plus en plus, permettant à la violence qui s’y exerce d’être normée et réduite.

Clausewitz, dans son ouvrage fondateur De la guerre, a résumé les traits caractérisant la guerre : la guerre, qu’il nomme cette « continuation de la politique par d’autres moyens », concerne des professionnels (des soldats professionnels et non des citoyens) ; elle a lieu sur un territoire délimité (le champ de bataille) ; elle a des règles et un code d’honneur (le stratège a le droit à la ruse mais non à la perfidie, c’est-à-dire le fait d’enfreindre les règles comme attaquer pendant une trêve) ; le but de la guerre est de chercher à remporter une bataille décisive, non à détruire, à éliminer, totalement son adversaire. En somme, la violence s’enferme dans la guerre, et la guerre dans un juridisme.

I-3 / « Brutalisation des sociétés » et extrémisation de la violence

Dans son œuvre, Clausewitz tentait d’encadrer la guerre mais reconnaissait aussi qu’elle pouvait conduire à une « poussée aux extrêmes », chaque camp cherchant à employer de plus en plus tous les moyens possibles pour l’emporter.

Cette « extrémisation » de la guerre s’est particulièrement matérialisée au cours du XXe siècle et des deux Guerres mondiales. La Première (1914-1918) a conduit à ce que l’historien George Mosse a appelé une « brutalisation des sociétés ». La dureté des tranchées, la cruauté de la guerre, la longueur de cette expérience ayant concerné l’ensemble du corps social, ont fait que bien des hommes se sont habitués à cette violence, en la banalisant, voire en y prenant goût. Cette expérience fondatrice de la Grande Guerre a conduit ainsi à banaliser, voire à légitimer, les formes les plus extrêmes de violence ayant émaillé le reste du siècle, avec bien sûr en point d’orgue la Seconde Guerre mondiale, ses bombardements massifs de civils et les expériences génocidaires.

À la faveur de la Grande Guerre, la violence a ainsi fini par fasciner certains individus. Adolf Hitler lui-même fut marqué par l’expérience des « corps francs », ces « nettoyeurs de tranchée » dans l’armée allemande dont les interventions étaient particulièrement violentes. L’écrivain allemand Ernst Jünger, dans Orages d’Acier (1920), La guerre notre mère (1922) ou Le feu et le sang (1926) a, dans le même esprit, proposé une esthétisation, une représentation idéalisée de la guerre et du soldat, y décelant une « unité magique de l’esprit et du sang ». De même, pour le penseur français du début du XXe siècle Georges Sorel (Réflexions sur la violence), la violence peut être légitime dans un contexte révolutionnaire et social.

II/ «Guerre à la guerre» : la réduction de la violence, un idéal

II-1 / Encadrer la guerre par le droit ?

Pour autant, parallèlement à cette « poussée aux extrêmes » (Clausewitz) et à cette « brutalisation » (George Mosse), des efforts juridiques, philosophiques et politiques n’ont pas manqué d’être menés pour tenter d’encadrer l’expression de la violence, en particulier dans le cadre des guerres qui, comme nous l’avons dit, ont eu tendance à caractériser les formes les plus répandues de l’expression de la violence.

La volonté d’encadrer la violence et la guerre par le droit, nous l’avons dit, est le propre des processus civilisationnels. Cet effort juridique s’est intensifié et complexifié au fur et à mesure des siècles.

La formation de la théorie de la guerre juste est un des efforts les plus marquants en la matière. Nous devons à Saint-Augustin (354-430) cette théorie de la guerre juste. Pour le philosophe chrétien, une guerre n’est juste qu’à quatre conditions : elle a été déclarée par une autorité légitime, avec une cause juste, et une intention droite (c’est-à-dire dans un but défensif, ou pour châtier les méchants) ; enfin, la guerre juste doit être menée avec proportionnalité, sans cette « poussée aux extrêmes ».

Cette théorie augustinienne correspond à la formation du jus ad bellum (littéralement le « droit menant à [la déclaration] de guerre », avant que la guerre soit déclarée). Des efforts pour encadrer la guerre lorsque celle-ci était déclarée (c’est-à-dire le jus in bello) ont été également poursuivis au fur et à mesure des siècles.

Ainsi, dès 1139, lors du IIe concile de Latran, tenu en 1139, sous la présidence du pape Innocent II, l’Église tente d’imposer l’interdiction de l’arbalète, arme jugée trop meurtrière et efficace. Dans le même esprit, Henry Dunant, qui avait assisté, horrifié, à la bataille de Solferino, en 1859, opposant la France et l’Italie à l’Autriche, s’est ensuite efforcé, à travers la fondation de la Croix-Rouge et les Conventions de Genève, d’encadrer le déchainement de violence dans les guerres. Ainsi, les Première et Deuxième Conventions de Genève (1869) imposent aux États signataires la protection des malades blessés et du personnel soignant ; la Troisième Convention (1906) améliore le traitement des prisonniers de guerre ; enfin, la Quatrième (1949) s’attache à renforcer la protection des civils, devenus les premières victimes des guerres. Dans un même effort d’encadrement de la violence et de limitation des armements, les conventions de La Haye (1899 et 1907) interdisent l’utilisation du gaz de combat ou le bombardement des civils. Mais ces conventions furent brisées le 22 avril 1915, avec l’utilisation du gaz par l’armée allemande à Ypres – nous voyons ainsi, par là, les limites de cet encadrement juridique, qui repose sur la bonne volonté des États parties, en l’absence de mécanisme véritablement coercitif et punitif.

II-2 / La philosophie contre la violence

De même que les juristes, les philosophes conduisent également un effort pour tenter d’encadrer la guerre et de réduire le niveau de violence dans les sociétés.

Deux penseurs se doivent ici d’être mentionnés. Le premier d’entre eux est l’Abbé de Saint-Pierre, qui en 1724, présente un Projet de paix perpétuelle, afin de « résoudre tous les conflits » du genre humain. Son idée est d’instituer une assemblée à l’échelle du continent européen, devant laquelle seraient portés tous les conflits entre les nations. Afin de bénéficier d’un mécanisme coercitif, cette Diète européenne disposerait d’une armée pour châtier les États agresseurs ; pour être dissuasive, cette armée européenne (sorte de « Casques bleus européens » avant l’heure) devrait être au moins deux fois plus puissante que la force de l’État le plus puissant. L’Abbé de Saint-Pierre fut cependant critiqué pour son optimisme naïf par plusieurs autres philosophies, à l’image de Rousseau raillant le « bon Abbé ».

Le deuxième de ces « penseurs de la paix » que nous pouvons mentionner est Emmanuel Kant, qui est l’auteur d’une Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, publié en 1784. Le philosophe y définit l’idéal d’une « société civile administrant universellement le droit », c’est-à-dire la formation d’un droit cosmopolitique (universel, s’appliquant à toute la planète), et plaide pour l’instauration d’une « Société des Nations ». Cependant ce projet n’aboutirait pas à la constitution d’une sorte « d’État mondial » mais d’une « Fédération d’États libres », pour sortir la communauté internationale de l’état de nature hobbesien (la guerre de tous contre tous) dans lequel elle se situerait encore. De la philosophie de Kant ressort ainsi l’idée, optimiste, qu’une exigence philosophique (ne pas nuire à autrui) peut aboutir à la diffusion pérenne et solide de l’idéal régulateur de la paix.

Mais ce sont certainement les théories philosophiques dites contractualistes, antérieures à l’Abbé de Saint-Pierre et à Kant, qui ont eu le plus de fortune dans l’encadrement de la violence. Hobbes en particulier, horrifié par le spectacle violent des guerres civiles anglaises, imagine dans Le Léviathan (1651) les conditions d’une sortie de la violence prévalant à l’état de nature. Cette sortie de la violence passe par la formation d’un « contrat » entre les individus, dans le cadre d’un pacte social aboutissant à la formation d’un État, qui devient le seul détenteur de la violence physique légitime. Pour Hobbes, la réduction de la violence et ainsi la sécurité doivent être les biens suprêmes ; à ces objectifs peuvent être sacrifiés les libertés individuelles (l’individu doit obéissance absolue à l’État) et même la vérité.

II-3 / Du bon usage de la non-violence

Les philosophes et praticiens de la non-violence peuvent également être ici utilement mentionnés, à l’image de Gandhi (dans un contexte de « guerre de libération » décoloniale) ou de Martin Luther King. Peut aussi être cité Vaclav Havel, concernant la lutte anticommuniste en République Tchèque. Havel considérait ainsi que la violence était le moyen le plus efficace pour lutter contre un régime illégitime ; de même Gandhi s’inspirait des principes du bouddhisme pour refuser d’ajouter de la violence à la violence.

La violence verbale (la force du discours), la violence visuelle (manifestations de masse, marches), la violence auto-imposée (grève de la faim) sont alors opposés à la violence physiques. De même, la désobéissance civile est une forme d’opposition non-violente, telle que définie par le philosophe John Rawls (« un acte public, non violent, décidé en conscience mais politique, contraire à la loi et accompli le plus souvent pour amener un changement dans la loi ou dans la politique du gouvernement (…) en cas cas d’injustice majeure et évidente ».)

Au XXe siècle, la philosophe Hannah Arendt précisera la conception de l’État encadrant la violence, en avançant la nécessité de distinguer pouvoir et violence. Pour elle, si l’État encadre la violence, ce n’est pas forcément en y opposant une autre sorte de violence : car le pouvoir n’est pas nécessairement la violence ; le pouvoir repose sur l’autorité, venant du latin auctoritas, une forme d’autorité morale, celle de la loi par exemple, l’autorité tutélaire de l’État, qui permet justement d’éviter de recourir à des formes de violences coercitives. A l’auctoritas s’oppose ainsi la potestas (l’autorisée imposée, par la force).

Ainsi pour Arendt « le pouvoir mais non la violence est l’élément essentiel de toute forme de gouvernement » ; l’utilisation de la violence risquerait même de saper les fondements de la légitimité de l’État. Voici encore pourquoi, de nos jours, l’État s’efforce de minimiser les recours à la violence : alors que c’était l’armée qui maintenait l’ordre en France il y a un siècle, avec des conséquences meurtrières (fusillade de Fourmies, 1891), le « maintien de l’ordre » se fait désormais sans les macabres accumulations de cadavres d’ouvriers et de grévistes, qui jalonnaient les luttes sociales de jadis.

III/ Les nouveaux visages de la violence

II-1 / Réduction de la violence privée et mutation de la guerre

Cette dernière interrogation nous conduit à envisager les mutations contemporaines de la violence, et son éventuel déploiement sous différentes formes. En France, contrairement à ce que le paysage médiatique pourrait laisser croire, la violence privée est tout d’abord en forte baisse depuis plusieurs décennies. Le taux d’homicides a ainsi diminué, en France, entre 1993 et 2017, de 3 à 1,3 pour 100 000 habitants. Le sociologue et historien Nicolas Bourgoin (auteur de La révolution sécuritaire) estime même que le taux d’homicides a structurellement baissé depuis la fin du Moyen Âge.

La violence publique – celle liée aux guerres – fait également moins de morts depuis la fin de la Guerre Froide. Si la Seconde Guerre mondiale fut la plus meurtrière de toutes (plus de 50 millions de morts, avec de surcroît une traduction génocidaire), depuis la fin de la Guerre froide, le nombre de conflits, de morts et de blessés qui y sont liés, ont drastiquement diminué. Steven Pinker (La Part d’Ange en nous), dans une version optimiste, le rappelle : en proportion de la population mondiale, les invasions de Gengis Khan ou de Tamerlan, la chute des Ming en Chine, ont fait bien davantage de victimes. Or durant les années 2001-2010, la violence d’État (guerres) a causé la perte d’un million de vies ; c’est certes beaucoup, mais il s’agit là d’un chiffre particulièrement bas, alors même que la population mondiale n’a cessé d’augmenter.

Pourquoi avons-nous alors cette sensation, certes compréhensible, que la violence ne cesse de se multiplier dans le monde ?

III-2 / Une violence qui a muté : plus disséminée et asymétrique, mais aussi plus visible

Cette perception est tout d’abord liée à la progression de la visibilité médiatique de la violence. Les moyens modernes de communication et d’information, notamment par le biais de l’image et des réseaux sociaux, rendent d’autant plus visibles la violence. Il y a cent ans, la mort de faim d’un enfant syrien ou yéménite aurait été rapportée en quelques lignes, dans la presse écrite ; désormais, nous disposons d’images et de compte-rendu, de témoignages et de preuves vidéo, ce qui démultiplie la portée et la visibilité de ces informations.

La visibilité de la violence a augmenté pour une deuxième raison, liée elle à la mutation elle-même de la guerre. En effet, depuis la fin de la Guerre froide, se sont multipliées les formes de guerre dite asymétrique, sous le modèle de la petite guerre ou de la guérilla. C’est ce genre de guerres que mènent en particulier les terroristes, comme les Taliban en Afghanistan ou surtout Daech au Levant. Cette guerre asymétrique rompt avec le postulat clausewitzien ; comme l’explique Jacques Baud (La guerre asymétrique ou la défaite du vainqueur), le conflit asymétrique se marque, comme son nom l’indique, par une asymétrie de moyens : le plus faible (le terroriste souvent, le groupe rebelle) est avantagé alors même qu’il dispose de moins de force de frappe brute que son adversaire (l’État).

Par conséquent, la supériorité militaire et technologique ne joue plus son rôle de dissuasion, mais elle devient même une forme de faiblesse. Le « faible » dans ce type de guerres ne vise pas à éliminer l’adversaire, ce qui est impossible au vu de la disproportion, des forces, mais à « impressionner », à remporter une victoire plus médiatique que militaire. Le moyen le plus commun dans ce type de conflits, est ainsi la prise d’otage, l’attentat – qui ont donc pour conséquence l’augmentation de la visibilité de la violence.

L’attention portée vers cette visée médiatique, qui renforce ainsi la visibilité de la violence contemporaine, est le cœur même de l’idée de terrorisme. Selon le philosophe français Raymond Aron en effet, il y a acte terroriste en particulier lorsque les « effets psychologiques » de l’acte sont « hors de proportion avec ses résultats purement physiques ». Les attentats du 11 septembre 2001 sont un drame horrible et surtout spectaculaire ; mais en tout état de cause, le nombre de morts, à l’échelle de la puissance américaine, demeure limité et circonscrit.

Le terrorisme se caractérise ainsi par une surenchère de l’horreur (cf. les décapitations macabres de Daech) qui nous donne l’impression de cette forte augmentation de la violence… De surcroît, notre tolérance à la violence diminue d’année en d’année – c’est une marque du processus civilisationnel évoqué par Norbert Elias – si bien que la moindre violence gagne encore en visibilité par son caractère insupportable pour nous.

III-3 / Violence sociale et violence symbolique

Nous avons évoqué dans ces deux dernières sous-parties les mutations de la violence physique, publique ou privée. Il n’en demeure pas moins que ces dernières décennies ont permis de mettre en exergue deux autres types de violence, cette fois-ci non physique : la violence sociale et la violence symbolique.

La violence sociale a tout d’abord été évoquée, en particulier par les syndicats et les partis ouvriers, comme la résultante de la « lutte des classes » ou de l’opposition entre capital et travail. Elle a pour conséquences les licenciements, les plans sociaux, les pertes de droits sociaux, fait naître des SDF et des « décrocheurs de la vie », en somme, il s’agit d’une violence liée à la pauvreté, au chômage, au déclassement. La violence sociale s’exprime en particulier dans ce que le sociologue Alain Touraine (Production de la société) a nommé le « mouvement social », c’est-à-dire dans la mobilisation syndicale dépassant la défense des intérêts particuliers, pour mettre en cause la société dans sa globalité – le mouvement social serait une caractéristique de la société post-industrielle.

Cette violence sociale est liée à une dernière forme de violence, que le sociologue Pierre Bourdieu a nommée la « violence symbolique ». La violence symbolique dépasse la violence physique et se présente comme une forme plus subtile, mais aussi plus résistante de domination. La violence symbolique permet, selon Bourdieu, à la classe dominante d’imposer ses symboles, ses représentations, ses « hobbies », ses valeurs, de manière indirecte et plus subtile (notamment par les médias) aux « dominés » : ceux-ci finissent alors par intégrer que leur mode de vie, leurs revendications, les combats qu’ils portent, ne sont pas efficaces ou réalistes. La violence symbolique permet ainsi de dépasser la violence politico-policière en la rendant inutile voire contre-productive.

En conclusion du cours sur le thème de l’histoire et la violence

Au terme de cet itinéraire historique, juridique, philosophique, il semble bien que la violence soit un processus quasi-naturel, à l’inverse d’une théorie du « bon sauvage » qui n’a d’autre présupposé qu’un optimisme philosophique vite démenti par l’archéologie et la science. Cependant, cela ne veut pas dire que l’homme soit incapable de maîtriser cette aspiration vers la violence, en se « faisant violence » lui-même pour juguler, pour encadrer cette tentation. Ces efforts, nous l’avons vu, passent par le droit ou la philosophie.

En dépit des limites inhérentes de ces remèdes, le XXIème siècle peut nous porter à un optimisme raisonné. Car même si la violence nous semble plus présente que jamais, il ne faut pas s’y tromper : nous assistons bien à une réduction objective du niveau de violence de nos sociétés – en ce sens, Norbert Elias ne s’est pas trompé. Ce qui a changé, c’est que cette violence est désormais plus visible, médiatique, et insupportable – rendant les efforts pour l’encadrer et la limiter encore plus urgents et légitimes.

Retrouvez également sur notre blog d’autres articles traitant des cours de terminale en philo, découvrez :

- Initiation à philosophie en terminale

- Cours sur le passé en philosophie au lycée

- Cours sur la liberté en philosophie au lycée

- Dissertation sur la légalité et la légitimité (au programme de spé HLP)

- Réussir en philosophie en terminale

- La morale en philosophie en terminale

- Méthodologie de la dissertation de philosophie en terminale

- Tout savoir sur le philosophe Leibniz

Ulysse Grasset

Ancien élève de prépa Khâgne A/L à Louis Le grand, diplômé de l’ENS Ulm et d’HEC, je contribue au blog de Groupe Réussite et je donne des cours particuliers aux élèves de prépa.