Lors du semestre 1, les élèves de terminale travailleront sur le premier thème de la spécialité Humanités, Littératures et Philosophie qui s’intitule : La recherche de soi. À travers ce thème, 3 sous-thèmes seront étudiés, à savoir :

- L’éducation, transmission, émancipation

- Les expressions de la sensibilité

- Les métamorphoses du moi

En cours de terminale le semestre 2 de la spécialité HLP a pour thème « L’Humanité en question ». Ce thème est divisé en trois sous-thèmes :

- 1er sous-thème : Création, continuités et ruptures,

- 2e sous-thème : Histoire et violence (un autre article traite de ce sous-thème),

- 3e sous-thème : L’humain et ses limites.

Les cours particuliers de philosophie au lycée, permettent d’augmenter significativement votre moyenne de philosophie mais aussi votre moyenne en spécialité Humanités, Littératures et Philosophie.

Le sous-thème « L’humain et ses limites » pose tout d’abord la question de « l’extension des capacités humaines liée à la technique » : il s’agit de revenir sur le perfectionnement des « machines et systèmes de toutes sortes », sur le développement d’une civilisation de la technologie et de l’innovation, jusqu’à la « conquête de l’atome et de l’espace », en passant par les promesses offertes par la « génétique et l’Intelligence Artificielle ». Le programme invite à réfléchir sur deux grandes transformations : celle de l’environnement, et celle de l’humain sur lui-même (à travers les progrès de la médecine, et aujourd’hui du transhumanisme…). En somme, il s‘agit de revenir sur les « succès » techniques et technologiques de l’humanité.

Mais le programme invite aussi l’élève en cours au lycée à réfléchir sur les limites de ce progrès technique, en particulier sur les destructions écologiques et les « déséquilibres majeurs » qui en sont la résultante. Ces évolutions laissent « entrevoir le spectre d’un monde inhabitable » (dixit le programme) et pourraient également remettre en question – ou redéfinir – les idéaux de bonheur et de liberté. Ces progrès techniques invitent également à revoir la définition de l’homme lui-même – interrogation qui est au centre du thème général (« L’humanité en question »).

En somme, ce programme invite à s’interroger sur les conséquences de ce progrès technique et technologique sur l’homme et son environnement, à travers le double sens de « limites » : d’une part, l’homme (que nous utiliserons comme synonyme « d’humanité ») repousse les limites en modifiant encore plus loin son environnement, en allant non seulement sur les monts les plus élevés, mais encore sur la lune ; mais d’un autre côté, cette évolution a ses « limites » dans le sens de faiblesses, de conséquences indésirables. Dès lors, nous nous poserons les questions suivantes : quelle est la généalogie de l’histoire du progrès des techniques humaines, et quelles en sont les conséquences positives comme négatives ? D’autre part, est-il possible de les maîtriser ?

Repousser les limites : histoire du progrès humain…

Avant la modernité : une humanité soumise aux éléments ?

Le programme nous invite, dans un premier temps, à revenir sur l’histoire du progrès humain, à en décrire le caractère exponentiel.

Cette marche du progrès ne s’est véritablement accélérée qu’à partir de la Renaissance, qui a fait naître les conditions mentales de ce que nous appelons la « modernité ». Car, auparavant, l’état d’esprit qui animait l’essentiel de l’humanité était tout autre : il ne s’agissait pas de dompter la nature, mais de s’y soumettre ou tout du moins de s’y adapter. Dans L’Iliade comme dans l’Odyssée d’Homère, les protagonistes, tout héroïques qu’ils soient, n’en demeurent ainsi pas moins soumis aux éléments naturels : même le grand Achille manque, de peu, d’être emporté par le fleuve Scamandre en crue, à la puissance déchaînée ; de même, le navigateur Ulysse essuie des tempêtes foudroyantes, commandées par les dieux (qui eux-mêmes commandent à la nature), tempêtes qui le repoussent sans cesse plus loin d’Ithaque. En somme, l’humanité est soumise à des éléments naturels ou surnaturels, à des entités plus grandes que lui.

Cette relation hiérarchique entre l’humanité et son environnement n’exclut cependant pas les innovations techniques, à l’image du moulin à eau lors du Moyen âge – période plus féconde qu’on ne le croit en inventions. Cependant, comme le note le médiéviste Jacques Le Goff, dans son livre La Civilisation de l’Occident médiéval, il n’existe pas de philosophie globale du progrès ; pour le dire en quelques mots, il y a des innovations, mais pas de progrès généralisé ; les inventions sont pensées isolement, l’économie tournée vers la survie.

Cet état de vénération envers la nature est encore celui que décrit, dans son poème « Le Cimetière marin », Paul Valéry en 1920, évoquant le célèbre cimetière perché sur la mer, sur les collines de Sète.

« Je m’abandonne à ce brillant espace,

Sur les maisons des morts mon ombre passe

Qui m’apprivoise à son frêle mouvoir. »

Mais cet état d’esprit est un leurre : la nature même de ce cimetière, qui a été gagné sur les collines pour maîtriser l’horizon de la mer, montre que l’humanité s’est appropriée la nature, pour en faire comme un spectacle. Tel est l’état d’esprit conquérant de la modernité…

Dompter et maîtriser l’environnement, repousser sans cesse les limites : le paradigme de la modernité à la Renaissance

L’humanité s’impose ainsi deux frontières, deux limites (l’environnement, la divinité) qui rendent impossible toute dynamique de progrès exponentiel. Cependant, l’outillage mental des élites d’abord, des populations ensuite, va évoluer : peu à peu, l’idée de maîtriser et de dompter la nature, et non de s’y soumettre, germera. C’est ainsi en somme les progrès des mentalités qui précédent les progrès techniques, tangibles et physiques, qui n’adviendront véritablement qu’au XIXe siècle avec la révolution industrielle : en somme, c’est la révolution des mentalités qui prépare la révolution industrielle.

En quoi consiste cette mentalité de la modernité ? Régis Debray, dans un ouvrage récent évoquant les relations entre l’humanité et la nature, Le Siècle vert, l’évoque : selon lui, la modernité naît quand l’humanité cesse de contempler la nature dans une relation d’admiration béate et crainte, pour tenter de la maîtriser. Symboliquement, Régis Debray date le début de cette période au 26 avril 1336. À cette date, le poète Pétrarque (l’un des fondateurs de l’humanisme) choisit de gravir le mont Ventoux, alors que depuis longtemps les hommes de sa région l’admiraient, sans oser s’y aventurer.

Cette modernité est exacerbée au cours des décennies suivantes. Ainsi Pic de la Mirandole, dans son Discours sur la dignité de l’homme (1486), dans un texte très contemporain, invite l’homme à se faire créateur de lui-même (à la place de Dieu !), à ne plus mettre de borne à sa volonté – et ainsi à repousser toutes les limites possibles. L’humaniste estime même que l’homme, grâce au progrès technique, pourra aussi « atteindre des formes supérieures, qui sont divines ».

Ce paradigme de la modernité, symboliquement, fait naître le mot « progrès », qui apparaît dans la langue française en 1532 sous la plume de l’humaniste Rabelais (inventeur de bien d’autres mots que nous utilisons encore de nos jours). Cette idée de progrès (du latin « progressus », avancer) peut se résumer en une phrase du Discours de la méthode (V) de Descartes : le philosophe invite l’humanité à « nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature » (l’usage du « comme », souvent oublié, est à noter, pour relativiser tout de même la force de l’assertion de Descartes). Descartes a conscience, dans ses écrits, de s’opposer à une longue tradition, celle qu’il appelle la « philosophie spéculative qu’on enseigne dans les écoles » ; lui recherche au contraire une « philosophie pratique », qui permette à « nos neveux de [vivre] plus longtemps ».

La maîtrise de la nature par l’humanité, dans un contexte d’utilitarisme et de pragmatisme, devient ainsi un objectif affirmé. Même un conservateur politique comme Pascal – qui était aussi un grand scientifique – le reconnaîtra dans la première moitié du XVIIe siècle : « Ceux que nous appelons anciens étaient véritablement nouveau en toutes choses », écrit-il dans la Préface pour un Traité du Vide. Il fait part de sa confiance dans le fait que « l’humanité s’avance de jour en jour dans les sciences », dans la mesure où « tous les hommes ensemble y font un continuel progrès à mesure que l’univers vieillit ».

Jusqu’à la lune : les limites de l’humanité repoussées au XIXe et XXe siècles

Cette foi dans le progrès ne se dément pas au cours des décennies et siècles suivants. Le XIXe siècle en particulier est le siècle du progrès, tant technique que mental. Sur le plan technique, cette révolution industrielle peut se dater, symboliquement, de 1775, lorsque le mécanicien écossais James Watt (1736-1819) dépose le brevet de la première machine à vapeur – cette invention bouleversera tout le siècle suivant. Les progrès techniques se confirment dans tous les domaines.

Ainsi, dans la médecine, s’amorce ce qui est appelée la transition épidémiologique : les humains meurent de moins en moins de maladies infectieuses (la Grande Peste avait décimé le tiers de l’Europe au Moyen âge, sans compter les pestes antonienne et justinienne qui ravagèrent les populations de l’Antiquité), mais de plus en plus de maladies chroniques (cancers…). Cela est dû aux progrès de la science, bien sûr, dans le domaine de la médecine en particulier à la fin du XIXe siècle (découverte du bacille de Koch, vaccin contre la rage découvert par Louis Pasteur…).

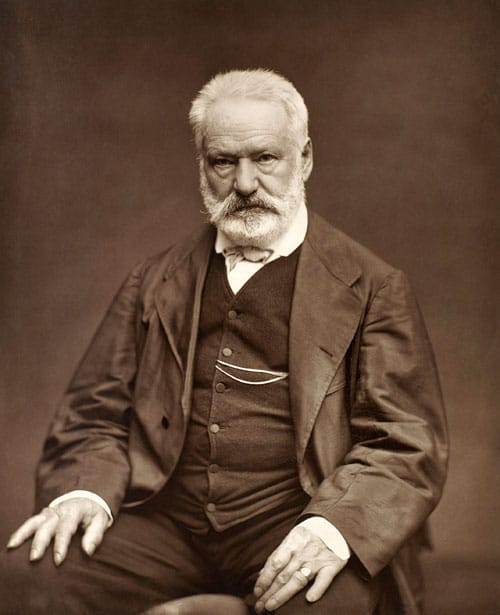

Ces progrès techniques, qui avaient donc été préparés par la révolution des mentalités à la Renaissance, confirment l’humanité dans sa capacité à repousser sans cesse les limites sur son environnement, et d’abord sur l’océan. C’est cet état d’esprit que Victor Hugo dépeint dans Les Travailleurs de la mer (1866) : il y décrit l’homme comme un « rongeur », qui « approprie la création à l’humanité » et sous l’influence duquel « tout se modifie (…) et se transfigure ». « Tout borne l’homme, amis rien ne l’arrête » conclut Hugo, selon qui l’humanité ne doit donc avoir aucune limite (« l’impossible est une frontière toujours reculant »).

Gagnant sur l’infiniment petit (les microbes) et l’infiniment grand (l’océan), l’humanité repousse ainsi sans cesse ses propres limites, pour modifier son environnement comme sa propre condition (jusqu’au transhumanisme, que nous étudierons plus loin). Symboliquement, Régis Debray, toujours dans Le Siècle vert, date l’achèvement du paradigme de la modernité au 21 juillet 1969, date du premier pas de l’homme sur la Lune. L’humanité n’aura de cesse de repousser les limites de ses conquêtes, en passant du mont Ventoux à la Lune, jusqu’à faire de ses frontières des frontières interstellaires…

Les limites du progrès en HLP

Les limites du progrès : la quintuple crise de l’environnement, de la morale, du bonheur, de la liberté et de l’essence de l’humanité.

La crise écologique

Cette progression des techniques, cette capacité à repousser sans cesse les limites, finiraient-elles par se retourner contre l’humanité elle-même ? Dans cette deuxième partie, il est en effet temps d’explorer le deuxième sens du mot « limites », dans le sens de « faiblesses » voire de « dangers ». Une quintuple crise du progrès technique se manifeste en effet : la première de ces crises est la crise écologique…

Car la révolution industrielle, et son cortège de conséquences (augmentation de la production, mais aussi des émissions de gaz à effet de serre, artificialisation des sols, urbanisation…) ont eu des répercussions que nous connaissons bien aujourd’hui : la dégradation de l’environnement. L’humanité fait, en somme, atteindre à sa propre planète ses limites. Claude Lévi-Strauss, l’auteur de Tristes Tropiques, le constatait déjà dans les années 1960. Il voyait plusieurs « ravages actuels » à la civilisation occidentale mécanique : d’une part, « la disparition effrayante des espèces vivantes, qu’elles soient végétales ou animales » (ce que nous nommons aujourd’hui la biodiversité) ; et d’autre part, la pollution due aux activités humaines. Lévi-Strauss appelait cette manière de vivre « une sorte de régime d’empoisonnement interne » et concluait ainsi : « devenue sa propre victime, c’est au tour de la civilisation occidentale de se sentir menacée. »

Cette crise écologique peut-elle empirer, se radicaliser, au point d’aboutir à l’effondrement de nos sociétés ? Les thèses catastrophiques gagnent en effet en pertinence et en intensité depuis plusieurs années. Elles ont été popularisées en particulier par l’historien Jared Diamond, dans son ouvrage de 2005, Effondrement : comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie. L’auteur y décrit plusieurs effondrements de civilisations ayant épuisé leurs milieux naturels, à l’image des populations vivant sur l’île de Pâques qui ont déforesté leur milieu naturel pour construire leurs effigies de bois.

À l’inverse, les populations ayant survécu le plus longtemps même dans des milieux contraints, comme les Islandais ou les Japonais, sont celles ayant le mieux pris en compte les exigences de la nature, pour s’y adapter, et non la dompter. Les théories « effondristes » sont aussi partagées par le français Jean-Pierre Dupuy, auteur du manifeste Pour un catastrophisme éclairé. Il est possible encore de faire référence à un film de 1973, Soleil vert (Soylent Green) : ce film dystopique décrit une ville de New York, en 2022, totalement asphyxiée sous la pollution, et où la pauvreté et le crime sont légion, en raison des ravages de l’industrialisation moderne – l’humanité est même condamnée à consommer ses propres cadavres pour survivre.

La dégradation de l’environnement naturel et le développement de la civilisation industrielle, qu’elles provoquent ou non l’effondrement des civilisations, ont quoi qu’il en soit fait apparaître les limites du progrès technique. L’humanité, selon Ulrich Beck, vit désormais sous le signe de la peur, au point que nos sociétés soient devenues, selon lui, des sociétés du « risque ». L’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 (mais aussi celle de Fukushima en 2011, ou de l’usine AZF en France en 2001) sont les symboles de cette nouvelle société du risque. Selon Beck, le « projet prométhéen » (dominer la nature par l’usage du feu, c’est-à-dire de la technique) a ainsi rencontré ses limites structurelles : désormais, l’humanité serait sans défense face aux menaces qu’elle a elle-même créées.

La crise morale : les frontières de la morale effacées par le progrès ?

Cette crise écologique conduit l’humanité à s’interroger sur la légitimité de son propre progrès, de s’interroger ainsi sur sa pertinence d’un point de vue moral, axiologique (point de vue des valeurs).

Et en effet, la crise du progrès semble se doubler d’une deuxième crise, celle de la moralité. Le progrès technique, en effet, n’amène pas celui des mœurs ; et si l’humanité repousse des limites grâce au progrès technique, elle pourrait bien, dans le même temps, repousser les frontières de la barbarie. Déjà dans La Bête Humaine, Émile Zola percevait que le progrès technique ne signifiait pas forcément progrès moral – au contraire : « Le chemin de fer comme fond, le progrès qui passe devant la bête humaine déchaînée. (…) Ça, c’était le progrès, tous frères, roulant tous ensemble, là-bas, vers un pays de cocagne. (…) » écrit-il ainsi, sa parole transperçant sous celle de ses personnages avant de nuancer : « Il n’y a pas à dire. On va vite, on est plus savant… Mais les bêtes sauvages restent les bêtes sauvages, et on aura beau inventer des mécaniques plus belles encore, il y aura quand même des bêtes sauvages dessous ».

Les limites repoussées de la technique autorisent de repousser les limites du tolérable et de l’imaginable en matière de moralité : la prédiction de Zola se retrouve vérifiée de la manière la plus tragique qui soit lors du XXe siècle. Ce siècle est en effet le siècle des génocides, et en particulier du génocide juif commis par les Nazis, en tirant profit du développement des techniques (chemins de fer, gaz chimiques…), tout en exprimant la barbarie la plus animale.

Le critique littéraire Théodore Adorno se demandera ainsi si, après Auschwitz, il est « toujours possible de faire de la poésie » – entendant par-là que l’humanité, après avoir commis de tels actes ou y avoir assisté, ne serait plus capable de lyrisme, n’aurait plus droit à l’innocence. Ce siècle est aussi celui de l’invention de la bombe atomique et thermonucléaire. « Maintenant je suis devenu la mort, le destructeur des mondes » : c’est ainsi que réagit Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique américaine, lorsqu’il apprit le succès du premier essai nucléaire de l’histoire, réalisé dans le désert du Nouveau-Mexique, le 16 juillet 1945.

Nous apercevons ainsi les limites morales de ce progrès de l’humanité : il lui est désormais possible de détruire des peuples entiers en quelques années, de détruire sa planète en une fraction de secondes. Peut-on encore parler de progrès dans ces conditions ?

La crise du bonheur et la question du désenchantement du monde

Mais il s’agit là de situations extrêmes, pourrions-nous relativiser. Qu’en serait-il de la vie quotidienne ? Le progrès n’a-t-il pas permis à l’humanité de vivre plus apaisée, avec plus de confort et d’aisance, et ainsi, en quelque sorte de repousser les limites du malheur ? Il est en effet possible de développer des vues optimistes de ce genre. Plusieurs auteurs contemporains s’en font l’écho, à l’image de Steven Pinker, dans La Part d’Ange en nous : l’auteur accumule les données et les statistiques pour démontrer qu’en effet, l’espérance de vie n’a jamais été aussi élevée, que les guerres étaient moins meurtrières à l’échelle globale et ainsi, quoi qu’en dise, que le progrès de l’humanité est toujours en mouvement.

Si en effet le progrès technologique a permis à l’humanité de vivre plus longtemps, à l’échelle globale, ce progrès se traduit-il, à l’échelle individuelle, par un surcroît de bonheur ? Or il peut apparaître au contraire qu’en repoussant sans cesse les limites de la connaissance et du possible, l’humanité aurait amoindri sa propre capacité à rêver, à s’épanouir, in fine à être heureux : telle est la thèse du « désenchantement du monde » que porte le sociologue allemand Max Weber, dans Le savant et le politique. Selon lui, la technologie et la science ont peu à peu fini par ôter toute explication mystique, divine ou irrationnelle au monde, compte tenu des progrès de la connaissance et de la science ; mais ce faisant, le scientifique a fait passer le monde de la poésie à la prose, en réduisant la place accordée à l’imagination et au rêve.

D’ailleurs, ces limites de la connaissance ont-elles été vraiment repoussées pour toute l’humanité ? Ou n’est-ce pas plutôt le cas que pour une minorité de scientifiques, capables de comprendre et de s’approprier les nouvelles connaissances dictant notre quotidien ? Max Weber fait ainsi remarquer que la technicisation du quotidien renforce ce sentiment de désappropriation du monde – et ainsi de désenchantement : « Celui d’entre nous qui prend le tramway n’a aucune notion du mécanisme qui permet à la voiture de se mettre en marche, à moins d’être un physicien de métier. (…) Le sauvage au contraire connaît incomparablement mieux ses outils » fait-il ainsi remarquer.

Ainsi peut-on voir que l’humanité ne repousserait, grâce à la science et la technologie, ses limites qu’en apparence ; ces progrès auraient pour conséquence de resserrer d’autres frontières, de réduire son espace imaginatif et onirique.

La crise de la liberté : la technologie, autoroute des dystopies ?

Pour aggraver le constat encore, il est possible de soutenir que ce sont les limites même de la liberté qui ont été réduites avec le progrès des sciences et de la technologie. Dès 1953, Heidegger posait, dans une conférence de 1953, « La question de la technique ». Selon le philosophe allemand, la technique n’est pas neutre et ne rend pas libre en soi ; pire, elle nous rendrait comme « enchaînés » en nous « privant de liberté ». Le propre de la technique moderne, selon Heidegger, est en effet de soumettre la nature à des fins qui lui sont totalement étrangères ; ainsi, si le pont en bois unit harmonieusement le fleuve (exemple de la science classique), la centrale hydroélectrique dénature le fleuve (technique moderne).

En repoussant les limites de la science, l’humanité aurait ainsi construit les murs de sa propre prison, réduisant les frontières de sa propre liberté. Cette association entre privation de liberté et progrès des sciences est le propre des dystopies techno-politiques, à l’image des célèbres romans 1984 (George Orwell) et Le Meilleur des Mondes (Aldous Huxley). Ces deux romans décrivent des sociétés où les progrès de la technologie ont eu des conséquences très concrètes : d’un côté (1984), Orwell décrit la surveillance généralisée de la population à travers des caméras installées dans des téléviseurs ; de l’autre côté, (Le Meilleur des mondes), Huxley décrit une société certes très avancée technologiquement, mais aussi anémiée, amputée de sa liberté de penser et d’expression et dépendante à une drogue du bonheur. Dans ce « meilleur des mondes » (titre ironique s’il en est), l’auteur expose ce dilemme entre recherche du bonheur (ou du moins de l’absence de souffrance ou d’inquiétude) et liberté ; il y décrit les conséquences maximalistes de l’avènement d’une société technologique : le règne de la surveillance et de la contrainte, pour aboutir à un véritable totalitarisme du progrès.

La crise de l’humanité elle-même : transhumanisme et Intelligence Artificielle

Nous voyons ainsi qu’en repoussant les frontières du progrès, l’humanité aurait en même temps couru le risque de rétrécir les limites de son propre bonheur, de la morale, de la liberté, de la soutenabilité écologique de la planète. Un dernier point peut être ici abordé : l’humanité repoussant les limites de sa propre humanité, à travers le transhumanisme et la robotique.

L’expression « l’homme augmenté » résume cette idée de l’humanité qui repousserait les limites intrinsèques de l’homo sapiens. Ces dernières années, les applications concrètes du transhumanisme se sont développées à la faveur du développement de la microinformatique. L’exposition photographique H+ de Matthieu Gafsou, organisée pour les Rencontres d’Arles de la Photographie en 2018, a présenté une série de ces « robots-humains » modernes, à l’image de Neil Harbisson, qui se considère lui-même comme un cyborg. En effet, pour pallier les conséquences d’achromatopsie, une maladie rare qui ne lui permet pas de voir les couleurs, Neil Harbisson a fait placer « Eyeborg », une prothèse informatique, directement implantée sur son crâne, ayant la forme d’un mini-cerceau surplombant sa boîte crânienne ; cette prothèse lui permet de capter les couleurs en les interprétant à partir des ondes sonores. De même peut-on rappeler le cas d’Oscar Pistorius, Sud-africain né sans tibia mais doté de prothèses en fibre de carbone remplaçant ses jambes. Non seulement Pistorius domine les compétitions paralympiques (médaille d’or aux 200 mètres lors des Jeux paralympiques d’Athènes de 2004), mais encore arrive-t-il largement à tenir son rang au milieu des « valides », étant donné que ses prothèses en carbone lui donneraient un avantage sérieux par rapport aux jambes humaines.

Ainsi peut-on se demander si « l’homme augmenté » demeure bien un homme, tant l’artificialisation des caractéristiques humaines semble remettre en question les fondements et la définition même de l’humanité. Les progrès faramineux de l’Intelligence Artificielle posent sur ce sujet une question fondamentale : à travers le Deep Learning, sera-t-il un jour possible qu’une Intelligence Artificielle soit dotée d’une intelligence proprement humaine, capable d’adaptabilité et d’émotivité ? Sera-t-il même un jour possible d’aimer un robot ? C’est ce à quoi nous mèneraient les récents développements de la robotique, selon Hooman Samani, qui a forgé dès 2006 le mot de Lovotique. Une scène d’amour entre les humains et les robots avait déjà été mise en scène par Steven Spielberg dans le film de 2001, A.I. Intelligence Artificielle.

Dès lors, en repoussant ses propres limites, l’humanité en aurait franchi une dernière : les limites de l’humanité (l’intelligence, l’amour, la compréhension, l’empathie…) ne seraient plus contenues dans l’humain lui-même, mais pourraient se disséminer à travers les robots et autres créations de l’Intelligence Artificielle. Selon l’expression du philosophe Jean-Michel Besnier, s’ouvrirait ainsi l’ère des post-humains (Demain les post-humains : le futur a-t-il encore besoin de nous ? 2012). Comme l’indique le sous-titre du livre de Besnier, une angoisse étreint ainsi l’humanité : celle de son propre dépassement par ses créations. Gunther Anders, dès 1956, avait saisi son risque en évoquant « l’obsolescence de l’homme » face à la technique triomphante, qui serait devenue autosuffisante et se passerait du contrôle humain.

Il faut ainsi rappeler que le transhumanisme n’est pas qu’une technique neutre (nous retrouvons ici les considérations d’Heidegger) : il s’agit aussi d’un mouvement philosophique qui a confiance et foi en la technologie pour améliorer le sort de l’humanité, prônant l’exploitation des potentialités de la technologie pour améliorer la condition humaine.

Réapprendre les limites, quelques pistes optimistes en conclusion

Le constat de cette quintuple crise (crise écologique, crise de la liberté, du bonheur, de la morale, et de l’humanité elle-même) ne nous porte certes pas à l’optimisme : en repoussant ses propres limites, l’humanité serait ainsi tombée dans une impasse environnementale et axiologique (relative aux valeurs), ce qui fait donc écho au deuxième sens du terme « limite » (faiblesse, aspect négatif). Cette forme de progrès continu des sciences et des techniques, tout droit venu de l’héritage cartésien, pourrait s’assimiler à une forme d’hybris (orgueil démesuré), poussant l’humanité à sans cesse dépasser, transgresser ses propres frontières, quel qu’en fût le prix.

Pour contrebalancer quelque peu cette lecture pessimiste, il est également possible d’y opposer une vision plus optimiste, en dessinant quelques recommandations pour que l’humanité concilie progrès et mesure.

S’agissant de la crise écologique, les thèses catastrophiques et « effondristes » (Jared Diamond), pour être évitées, nécessitent que l’humanité sache se maîtriser elle-même, se poser à elle-même ses propres limites. Il s’agit en particulier de limiter le développement économique tous azimuts, pour l’encadrer dans les frontières du respect de la nature et du vivant – ce qui a abouti au concept de « développement durable », aujourd’hui lui-même contesté car jugé insuffisant.

Au-delà de ces débats sémantiques, il importe surtout de rendre systématique ce que le philosophe allemand Hans Jonas a nommé, dès 1979, le « principe responsabilité ». Ce principe, selon Jonas, part d’un postulat simple : l’action d’une génération humaine affecte les conditions de vies des suivantes ; de cette interdépendance des générations doit donc naître une « responsabilité » particulière – la responsabilité des parents envers les enfants. Ce principe est ainsi à la base d’une éthique renouvelée, qui tout en laissant une place à la peur du lendemain, appelle surtout à refonder l’agir humain dans un sens plus soutenable.

Par ailleurs, pour Bruno Tertrais (L’Apocalypse n’est pas pour demain. Pour en finir avec le catastrophisme, 2011), ces thèses effondristes, qualifiées de nouveaux millénarismes, ne doivent pas mener à l’abandon du progrès et de la science : car c’est bien la technologie qui pourra peut-être, demain, apporter la solution aux problèmes qu’elle aura causées, en inventant de nouvelles manières de produire de l’énergie verte, voire en trouvant comment contrebalancer les effets du réchauffement climatique. La limitation du développement humain ne doit ainsi, en aucun cas, avoir pour conséquence la limitation de la croyance en la science et sa rationalité.

De même que l’humanité doit donc apprendre à encadrer les conséquences de son développement économique, de même doit-elle poser des limites éthiques au développement de la technologie, du transhumanisme, et de l’Intelligence Artificielle. Les progrès de la technologie confrontent certes l’humanité à des dilemmes éthiques sans précédent aujourd’hui. Deux exemples de ces dilemmes peuvent être donnés. Tout d’abord, dans le domaine militaire, les robots-tueurs et drones autonomes posent des interrogations inédites : la technologie aujourd’hui est suffisante pour permettre à des robots de supprimer des vies, sans l’aval d’un humain. Ou encore, dans le domaine de l’Intelligence Artificielle, les logiciels de conduite autonome doivent être programmés pour réagir dans des situations extrêmes : est-il préférable d’écraser deux vieillards ou une femme enceinte, etc.

L’appréciation de ces situations-limites ne doit pas être de la responsabilité de la technologie autonome, ou même du développeur informatique sur qui reposerait une bien lourde charge. Ces questions éthiques douloureuses, qui deviendront croissantes lors des prochaines années, ne peuvent trouver leur résolution que dans un débat collectif, impliquant des scientifiques bien sûr, mais aussi des humanistes, sociologiques, anthropologues, etc., et surtout des citoyens. Elles nécessiteront enfin des encadrements juridiques précis, qui placeront ainsi des frontières éthiques au développement technologique : on peut ici penser aux initiatives du gouvernement français ou de la Commission européenne pour définir des principes éthiques de l’Intelligence Artificielle, pour que ce soit à la technologie de s’adapter à nos principes humanistes, et non l’inverse.

À l’heure où les conséquences écologiques et éthiques du progrès dessinent de nouveaux dilemmes pour l’humanité, avec de nouvelles conséquences funestes, il importe, en définitive, que l’humanité réapprenne le sens des limites, pour encadrer le progrès et non l’encourager dans une course sans fin. Du reste, l’actualité récente rappelle combien l’humanité, malgré l’ensemble de ces progrès historiques, demeure soumise aux propres limitations de sa fragilité et de sa condition.

En un sens, comme l’estime le sociologue Jean Viard, la pandémie de Covid-19 nous rappelle que notre pouvoir d’agir n’est pas illimité : « L’homme n’est pas maître et possesseur de la nature.» rappelait ainsi, le 14 avril dernier, Jean Viard sur Europe 1, reprenant l’expression de Descartes que nous avons évoquée. « Je pense que l’on est en dialogue avec la nature, on en fait partie, on est une espèce parmi les espèces. On est tellement puissant qu’on a tendance à l’oublier mais notre puissance a une limite : la nature a une vie autonome. »

Pour compléter les apprentissages de la philosophie et de la spécialité Humanité littérature et philosophie en Terminale, n’hésitez pas à consulter également :

- Initiation à philosophie en terminale

- Cours sur le passé en philosophie au lycée

- Réussir en philosophie en terminale

- Méthodologie de la dissertation de philosophie en terminale

- Le philosophe Leibniz

Ulysse Grasset

Ancien élève de prépa Khâgne A/L à Louis Le grand, diplômé de l’ENS Ulm et d’HEC, je contribue au blog de Groupe Réussite et je donne des cours particuliers aux élèves de prépa.